伊恩是擅長說故事的作者。其實他被改編成電影的作品還不只這一部。國內出版過的,尚有「無辜者」(The Innocent),「愛無可忍」(Enduring Love),以及他的短篇合集「初戀異想」(First Love,Last Rites)裡的幾篇。

小說能被電影改編,顯示作品本身具備一定的吸引力。自然,也有完全乏味的作品,因為藝術價值而被改編,伊恩幸而不屬於此類。他是為讀者寫作的作家。雖然並不迎合讀者,卻因為美妙的敘事能力,將讀者吸引到身邊來。

我一向認為作家有兩種,而這分類,其實不是作者自己可以選擇的。

一種是曲高和寡型,寫作似乎是獨自的喃喃自語,不在乎是否有人傾聽。而另一種則是分明的意識到對象,他的「說話」方式,是為了那個對象,不僅要讓對象「聽見」,並且要讓對象願意傾聽。

要成為後面那一種作家,需要天賦,更甚於前一種。因為除了文筆技巧,他還理解人性。懂得如何包裝故事,吸引讀者的另一面,便是對人情世故的體會,對於人心的洞察。

我認為所有的藝術形式,都應當為觀者存在。無論創造者是否在乎,沒有被看見的作品,等於不存在,既沒有意義,也產生不了力量。所以真正優秀的作家,都應該鍛鍊取悅大眾的能力。他自可以高遠深邃,但是要有能力作單純的傳達。伊恩便是這樣的作家。他的故事往往充滿奇思異想,曲折動人,而真正在表達的意思,往往極為簡明。「贖罪」亦然。

當時看影片時我非常震撼,因為它龐大的命題。

「贖罪」在談的,是人生的無奈。「無奈」這主題許多人處理過,在電影在文學裡。對於「無奈」,對於人生中那些無法彌補的過錯,一般來說,似乎很難有什麼積極性的思考,頂多是以這遺憾作為救贖的緣起。但是依舊,無奈或遺憾的本質並沒有改變,那巨大的,無法安置的悲傷,到頭來「遺憾還諸天地」,除了淒涼,還是淒涼。

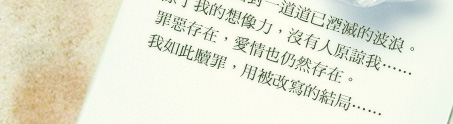

然而伊恩在「贖罪」裡給了我們另一個方向。他反轉了這個淒涼,把無奈化為勝利,遺憾化為冠冕;這是小說家的權力:「上帝不需贖罪,小說家亦然」。

上帝不需贖罪,是因為祂能夠扭轉命運。小說家無力回天,但是握有解釋權。當時光流轉,當事人化為煙塵,剩下的只有書寫者的敘說,成為時間中唯一的

聲音。

而這能力,事實上,可以為善,也可以為惡。「贖罪」這本小說的有趣,表面上在講「Atonement」,實際上在談的是小說家的權力,或者說,一個善於想像或虛構者,去改變現實的權力。

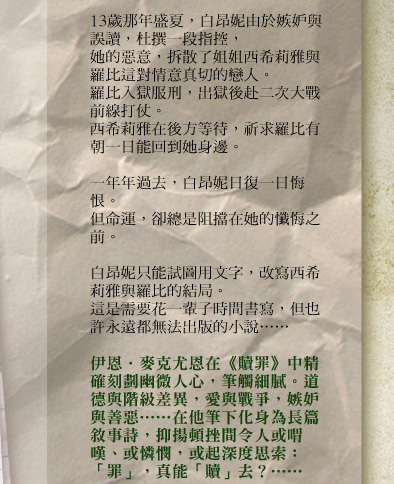

女主角白昂妮是天生小說家,她十一歲就開始寫小說,對於她,整個世界無非是她的素材來源。她以她自己的認知來解說在現實裡的所見所聞。一直到真正出事之前,她對於現實世界的扭曲從來沒有成為問題。

因為幽微的私心,她自以為理直氣壯的誣告了姊姊的男友羅比,這造成羅比入獄,不但毀了羅比的前程,也中絕了姊姊和羅比的感情。

這是她的虛構能力向「惡」的方向行使造成的後果。之後,終其一生,她一直在設法修正這件事。

「Atonement」除了「贖罪」,還有「補償」的意思。談到贖罪,往往令人聯想到懲罰,但是,贖罪真正的意義,其實在補償。透過某種彌補方式,來修正過錯。最極致的彌補,自然是死刑;以剝奪贖罪者的生命權來償還被傷害者。

但是,無論贖罪者被剝奪了什麼,受害者其實得不到什麼。或者說,得到了什麼

都是不夠的。

贖罪的真相是,「贖」和「罪」,永遠無法對等。當「罪」被造成之後,便成為獨立的,與一切補償行為隔絕的東西,沒有可能被「贖」。

由是,所有的過錯,事實上無法彌補。所謂的「改錯」,其實只是不再犯,對於錯誤本身,並沒有修正的能力。這是「贖罪」這本書裡揭露的真相。我們一般以為的救贖或補償,根底上是一種想像,於被害人沒有實質意義。「罪行」與「償還」在物質層面,其實是兩條平行線,永遠不可能交集。

然則我們對於已然發生的錯誤,對於永恆的失去,對於無法回頭的罪惡,還能夠怎樣呢?

在書裡,伊恩為白昂妮設計了奇妙的方式。既然能夠創造災難,相對便可以創造幸福。她為已經身亡的姊姊和羅比創造了一段延續下去的生命,讓他們在一起,結婚並且生子。給了他們繼續相愛的機會。

伊恩這本書是,以隱微的方式,對一切人世中的虛構者;編造的人,說謊的人,也或僅只是想像力發達的人,給予的一個忠告,或警告:一個全然虛幻的意念,並非不能傷害人。當它被導引,被重複,被以言語和動作「凝固」了之後,便成為可怕的力量。而這力量真確的可以傷人也可以救人。

白昂妮終其一生在試圖把真相說出來,還羅比的清白。然而與她共謀造成事

實的的表姊羅拉,卻終其一生,不遺餘力的阻止白昂妮把揭發真相的書出版。

對於過錯,人類的對應方式其實不外乎這兩種。弔詭的就是,這兩種截然不同的對應姿態,事實上來自一個源頭,並且為了同一個目的,那就是心安。

白昂妮最後是以謊言彌補了謊言。這可能是補償的唯一方式。以虛構的善,來修正虛構的惡。白昂妮以小說家的權力,給予被她拆散的姊姊和羅比另一種人生。這虛構的,想像的人生,因為是時光中唯一的聲音,便成為比事實更真實的真相。

售價:360元 特價:284元 |

「我剛才沒看見妳。」他開口解釋。

「你要不要幫我捲一根你的波謝維克菸?」

他把自己的菸拋掉,拿起草地上外套上的錫包,陪她走向噴泉。兩人有片刻默不作聲。

「天氣真好。」接著她嘆口氣說。

他用帶著好玩的懷疑表情注視她。兩人之間有些曖昧,就連她也不得不承認談論天氣很不合理。

「《克拉麗莎》念得怎麼樣?」他低頭看著手指捲香菸。

「無聊。」

「怎麼能這麼說呢。」

「我希望會越來越精采。」

「是會越來越精采。」

他們慢下腳步,又停下來讓他把香菸捲好。

她說:「我倒情願讀費爾丁。」

她覺得說了蠢話。羅比別開臉去,越過綠地和母牛,看著排列在河谷邊的橡樹林,當天早晨她在裡頭奔跑的橡樹林。他可能以為她是在跟他打啞謎,委婉的表達她偏好血腥和肉慾。他當然是誤會了,可是她很狼狽,不知道該如何糾正他。她喜歡他的眼睛,她暗地裡想,有橙色也有綠色,絕不混雜,陽光照耀下更加顯得顆粒分明。

而且她也喜歡他這麼高。頭腦聰明加上身材魁梧,在男人身上是很有趣的組合。西希莉雅接過了香菸,讓他幫她點燃。

「我知道妳的意思,」他說,兩人一起走完到噴泉的剩下幾碼。「費爾丁的作品更有生命力,可是在心理描述上,他跟李察生相比就顯得粗枝大葉了。」

她把花瓶放在噴泉水池中升起的不平坦的階梯上。她現在完全不想針對十八世紀文學來一場大學生的唇槍舌劍。她一點也不覺得費爾丁粗枝大葉,不覺得李察生在心理描述上更勝一籌,可是她不打算要跳進去,防衛、定義、攻擊。她受夠了那一套,況且說到辯論,羅比可是咄咄逼人、口若懸河的。

所以她反而說:「里昂今天回來,你知道嗎?」

「我聽說了。實在太好了。」

「他會帶朋友回來,一個叫保羅.馬歇爾的人。」

「巧克力百萬富翁。乖乖!而且妳還準備要送花給他!」

她莞爾。他是在假裝吃醋好掩飾他其實是真的在吃醋嗎?她再也弄不懂他了。他們在劍橋都沒有聯絡,課業太忙,無暇他顧。她改變了話題。

「老頭子說你想當醫生。」

「我是在考慮。」

「你一定很喜歡當學生。」

他又別開臉,但這一次只別開一秒鐘左右,等他轉過頭來,她覺得看到一絲惱火的樣子。她是不是一副紆尊降貴的語氣?她再次看著他的眼睛,綠色橙色的斑點,像小男生的彈珠。他開口了,語氣十足的愉快。

「我知道妳不喜歡讀書,西。可是不讀書要怎麼當醫生呢?」

「這就是啦,還要再花上六年,何苦來哉?」

他並沒有生氣。跟他在一起她才是那個忙著解釋、神經過敏的人,這點真是讓她討厭。

他正認真思考她的問題。「不會有人給我一份景觀設計的工作。我也不想教書,或是當公務員。再說醫學讓我很感興趣……」他突然想起什麼,話說到一半就換了話題。「聽著,我跟妳父親說好了,我會還他錢的,這是我們的協議。」

「我根本就不是這個意思。」

她很詫異他居然以為她談的是錢。他實在太不厚道了。她父親從羅比小時候開始就資助他受教育,有誰曾說過什麼嗎?她本以為是自己的想像,但事實上她是對的——近來羅比的態度確實是有點氣人。他老是故意曲解她的意思。兩天前,他按了前門門鈴——按門鈴就是一件怪事,因為他是可以自由進出房子的。她被叫下樓後,發現他站在屋外,用不帶感情的宏亮嗓音問他是否能借本書。那天波莉正趴在地上刷洗玄關的地磚。羅比裝模作樣地脫掉靴子,其實他的靴子一點也不髒,後來又好像突然想到似的,連襪子也脫掉了,踮著腳尖很誇張地走過濕地板,可笑極了。他所做的每一件事都處心積慮想要疏遠她。他是在扮演清潔婦的兒子奉命進到主屋裡。

他們兩人一起進入書房,等他找到了他要的書,她請他留下來喝咖啡,他卻心慌意亂的連聲拒絕,他是在作戲——他是她見過最有自信的人,不可能會手足無措。她知道他是在嘲弄她。遭到拒絕之後,她回到樓上,躺在床上看《克拉麗莎》,卻一個字也看不進去,只感覺心裡的怒火越燒越旺、疑惑越來越濃。她要不是受到他嘲弄,就是他在懲罰她——她不知道哪一樣比較可怕。懲罰她,因為在劍橋他們是在不同的圈子裡,因為她的母親不是清潔婦;嘲弄她,因為她的成績差——反正也不會有人為了女人成績好而表揚她。

她笨手笨腳拿起了花瓶,小心翼翼架在水池邊,因為她手上仍拿著菸。把花先拿出來會是比較合理的作法,可是她太惱火了。她的手又熱又乾,得要更使勁抓緊花瓶才行。羅比一聲不吭,可是她能看穿他的表情——他臉上掛著硬裝出來的假笑,連嘴唇都沒有分開——知道他後悔了,剛才不該說那些話。可是這也不能讓她舒服。這些日子來,每次他們說話,結果就是這樣;反正總有一個會說錯話,急著想把說過的話收回來。兩人的交談不見輕鬆、不見沉穩,絲毫沒有機會可以放鬆下來。反而是步步荊棘,處處陷阱,七彎八拐,害她討厭自己的程度就快要像討厭他一樣了,不過她倒是很肯定更該怪的人是他。她並沒有改變,但是毫無疑問他卻變了。他在做的事是和那個自始至終都對他開誠佈公、給予他一切的家庭漸行漸遠。就為了這個理由——預料到他會拒絕,還有她會因此而更不高興——她才沒有邀請他今晚來吃飯。反正他一心一意就想拉開距離,那不是剛好正中他下懷?

四條海豚用尾巴支撐著崔頓臀下的貝殼,最靠近西希莉雅的那一條嘴巴大開,覆滿了青苔和藻類。球形的石頭眼睛有蘋果那麼大,散發出燦爛的綠色。整座雕像面北的部分多了層藍綠色的銅鏽,所以從特定角度看去,尤其是光線昏暗的時候,肌肉發達的崔頓真的很像是在海底深處三百哩的地方。貝尼尼當初的設計必定是要泉水從邊緣不規則的大貝殼潺潺流下,落進水池。可惜水壓太低,泉水只是無聲無息的從貝殼的下側滴落,偶爾會有黏土垂掛下來,就像是石灰岩洞裡的鐘乳石。水池本身超過三呎深,十分清澈,看得出池底是淡淡的奶油色石頭,一塊塊如波浪起伏的長方形鑲白邊折射陽光在石頭上分開又重疊。

她的想法是靠在矮牆邊上,抓住瓶裡的花,把花瓶側放進水裡,可是就在這時羅比大概是想彌補,提議要幫忙。

「我來弄吧,」他說,伸出一隻手。「我來幫妳裝水,妳拿著花。」

「我自己來就可以了,謝謝。」她已經把花瓶舉在水池上方了。

可是他說:「我抓穩了。」他確實是,食指和拇指緊緊的捏住了花瓶。「妳會弄濕香菸。把花拿著。」

他是在下命令,並且在命令中加入急迫的男性權威,卻適得其反,氣得西希莉雅更加用力抓緊花瓶。她沒有時間,也絕對沒有意願解釋把花瓶連同花朵一齊浸入水裡可以讓花保持她苦心經營出來的自然狀態。她用力抓緊,扭身躲開他。但他可不是省油的燈。兩人僵持不下,突然瓶口一角恍如乾枝斷裂,啪的一聲斷成了兩片三角形,落入水中,像翹翹板一樣同時滾到池底,相隔幾吋在破碎的陽光下蠕動。

西希莉雅和羅比都愣在那裡。兩人視線相遇,她在那雙混合了綠橙兩色的討人厭的眼睛裡看見的不是震驚,不是內疚,而是挑釁,甚至是一種勝利。她總算還沒有氣得失去理智,沒忘記把損傷的花瓶放在階梯上,然後才來面對這樁意外的箇中含意。她知道含意越重大,對羅比就越不利,這件事是躲不掉的,甚至還會很有意思。她過世的叔叔,她父親摯愛的兄弟,生靈塗炭的戰爭,冒險跋涉過河,金錢無法比擬的價值,膽氣豪壯的英雄俠義,這只花瓶背後所蘊藏的歷史,可以追溯到霍羅德的才華,再追溯到他之前復興瓷藝的那群陶匠。

「你這個白痴!看你做了什麼好事。」

他凝視著水池裡,又回頭注視她,只搖了搖頭,一手捂住嘴巴。這個手勢表示他會負起全部責任,可是此時此刻,她恨透了他只會做這種完全沒用的姿態。他瞧著水池,嘆了口氣。有一會兒,他以為她會退後撞倒花瓶,連忙舉手指著她後面,但是仍一言不發。接著他開始解開襯衫鈕釦。她立刻明白他是什麼打算。是可忍孰不可忍。他之前到他們家還脫掉鞋襪——哼,等著瞧。她踢掉了涼鞋,解開上衣鈕釦,脫掉上衣,又解開裙子,跨出裙外,走向水池矮牆。他雙手按著髖部,瞪著眼睛看她只著內衣褲爬進水裡。拒絕他的協助,拒絕給他任何彌補的機會,這就是給他的懲罰。出奇冰冷的水害她倒抽冷氣是給他的懲罰。她屏住呼吸,潛入水底,頭髮在水面上如扇子散開。淹死自己也會是給他的懲罰。

幾秒鐘後她兩手各拿著一片碎瓷浮出水面,他很識相,沒去幫忙她出來。這名脆弱的白色水中仙子,身上的水如小瀑布般流下,比強壯的崔頓製造的水流更澎湃。她小心地把碎片放在花瓶旁,迅速著裝,把手臂艱難地套入絲袖裡,把未扣鈕釦的下衣塞進裙子裡,撿起涼鞋,夾在腋下,再把碎片放進裙子口袋裡,最後拿起花瓶。她的一連串動作都是氣鼓鼓的,而且一直不肯看他的眼睛。他並不存在,他被驅逐了,而這也是給他的懲罰。他木然站在原地,目送她走遠,光腳踩過草地。他看見她濕透了而變暗的頭髮沉重的在她肩膀上搖曳,滴濕了她的上衣。接著他轉頭凝視水底,怕她會遺漏掉一片碎瓷。很難看得清楚,因為蕩漾的水波仍未平息,渦旋之所以旋轉不停是因為她殘留的怒氣仍縈繞不去。他一手攤平,放在水面,彷彿是想要鎮壓住它。而她則消失在屋子裡。